Un enjeu : la liberté

En ouvrant le Discours sur les paroles d’Ulysse : « Il n’est pas bon d’avoir plusieurs maîtres ; n’en ayons qu’un seul ; / Qu’un seul soit le maître, qu’un seul soit le roi », la Boétie ouvre sa dénonciation de la « servitude » ainsi imposée à tout un peuple, privé de sa liberté. S’il en accuse le tyran et ceux qui le servent, l’adjectif « volontaire » fait aussi porter la culpabilité sur ceux qui se soumettent.

Son affirmation est catégorique : « C’est le peuple qui s’asservit et qui se coupe la gorge ». Pourtant, la liberté n’est-elle pas son bien le plus précieux ? Après en avoir fait un vibrant éloge de cette valeur, La Boétie se questionne sur les raisons d’un tel renoncement auquel il oppose les possibilités de résistance.

L’éloge de la liberté : un bien précieux

Depuis l’antiquité, la littérature s’est donné comme rôle de proposer des modèles, qu’ils soient puisés dans l’épopée homérique, dans les discours didactiques d’Hésiode, dans les fables d’Ésope ou dans les récits des historiens. En les remettant au premier plan – comme Les Vies des hommes illustres de Plutarque – la Renaissance reprend cette fonction d’exemplarité pour proposer aux hommes des comportements à imiter voire à dépasser, donc pour les guider vers la « virtus« , le courage à la fois physique et moral.

Ainsi La Boétie commence par développer les exemples antiques qui célèbrent les victoires obtenues par les peuples qui se battent pour leur liberté contre ceux qui veulent les asservir, par exemple « les batailles si renommées de Miltiade, de Léonidas et de Thémistocle ». C’était, conclut-il, « la victoire de la liberté sur la domination ». Mais, de tels exemples, magnifiés, renvoient à la question initiale du Discours : comment expliquer le constat inverse, « qu’un homme seul en opprime cent mille et les prive de leur liberté » ?

Un bien naturel

Après ces exemples, pour justifier son exclamation à propos de la liberté, « bien si grand et si doux ! », La Boétie souligne qu’elle est inscrite dans la nature même de l’homme. Pour le prouver, son raisonnement part d’un constat, fondé sur la religion avant d’être rapporté à la vie politique : « la nature, ministre de Dieu, gouvernante des hommes, nous a tous créés et coulés en quelque sorte dans le même moule, pour nous montrer que nous sommes tous égaux, ou plutôt frères. »

Bartolomeo Chiari, Le sermon de la montagne: la fraternité, XVIIème siècle. Huile sur toile, 100 x 137. Kroshitsky Art Museum, Sebastopol, Ukraine

Ainsi, même si elle a créé des hommes plus forts que d’autres, l’importance de maintenir cette fraternité entre tous implique de reconnaître le primat de la liberté : « comment douter alors que nous ne soyons naturellement libres, puisque nous sommes tous égaux ? »

Pour soutenir sa conclusion, « La liberté est donc naturelle », La Boétie s’appuie sur plusieurs exemples donnés aux hommes par « les bêtes » qui « leur crient : « Vive la liberté ! » » et dépérissent dès qu’elles en sont privées. Raisonnement a fortiori posé par cette comparaison : comment expliquer que les hommes ne ressentent pas un malheur que les animaux, espèces inférieures, ressentent, « même les bœufs, sous le joug […] et les oiseaux en cage » ? D’où la question reformulée : « quelle malchance a pu dénaturer l’homme – seul vraiment né pour vivre libre […] ?

La liberté perdue

De ce qui précède La Boétie déduit un paradoxe : si tant d’exemples montrent que les peuples ont su combattre pour maintenir leur état naturel d’hommes libres, comment expliquer qu’ils acceptent de le perdre ? Bien sûr, il y a la peur inspirée par la force du tyran, et son habileté pour les tromper, donc les manipuler. Mais cela ne peut s’accomplir sans deux autres raisons.

La force de l’habitude

En s’appuyant à nouveau sur un exemple antique, la tyrannie exercée par Denys sur Syracuse, La Boétie constate qu’une fois qu’un pouvoir absolu s’est imposé, le peuple s’y accoutume au point d’oublier sa liberté naturelle : « Il est incroyable de voir comme le peuple, dès qu’il est assujetti, tombe soudain dans un si profond oubli de sa liberté qu’il lui est impossible de se réveiller pour la reconquérir : il sert si bien, et si volontiers, qu’on dirait à le voir qu’il n’a pas seulement perdu sa liberté mais bien gagné sa servitude. » Finalement, l’habitude est si puissante qu’elle conduit à tous les renoncements : « les hommes sont tels que la culture les a faits ». Il appuie son argument par l’exemple de la rencontre entre les deux ambassadeurs de Sparte et Xerxès qui voulaient les asservir. Pour expliquer leur refus, La Boétie relate leur discours, « tu ne sais pas quel goût délicieux a la liberté », et conclut en insistant : « il était aussi impossible au Persan de regretter la liberté dont il n’avait jamais joui qu’aux Lacédémoniens, qui l’avaient savourée, d’endurer l’esclavage. »

Mais cette argumentation amène La Boétie a faire preuve d’indulgence en atténuant le reproche adressé aux peuples soumis : « Mais il me semble qu’on doit avoir pitié de ceux qui, en naissant, se trouvent déjà sous le joug, qu’on doit les excuser ou leur pardonner si, n’ayant pas même vu l’ombre de la liberté, et n’en ayant pas entendu parler, ils ne ressentent pas le malheur d’être esclaves. »

Les conséquences de la tyrannie

L’intérêt de la réflexion de La Boétie est qu’il associe les constats politiques à des observations psychologiques sur les conséquences de la tyrannie sur l’âme même des sujets.

- La première est la perte de tout courage : « sous les tyrans, les gens deviennent aisément lâches et efféminés ». Il dresse alors un portrait terrible de la faiblesse qui permet le maintien de la tyrannie, qu’il oppose au courage que donne la lutte pour la liberté :

Il est certain qu’avec la liberté on perd aussitôt la vaillance. Les gens soumis n’ont ni ardeur ni pugnacité au combat. Ils y vont comme ligotés et tout engourdis, s’acquittant avec peine d’une obligation. Ils ne sentent pas bouillir dans leur cœur l’ardeur de la liberté qui fait mépriser le péril et donne envie de gagner, par une belle mort auprès de ses compagnons, l’honneur et la gloire. Chez les hommes libres au contraire, c’est à l’envi, à qui mieux mieux, chacun pour tous et chacun pour soi : ils savent qu’ils recueilleront une part égale au mal de la défaite ou au bien de la victoire. Mais les gens soumis, dépourvus de courage et de vivacité, ont le cœur bas et mou et sont incapables de toute grande action.

- La seconde est la tentation offerte par la tyrannie de se livrer en toute liberté aux vices que certains portent en eux, car ils peuvent, en se mettant à leur service, « s’exempter des lois et des peines que grâce à leur protection ». Ils sont comme fascinés par ce modèle : « Ces misérables voient reluire les trésors du tyran ; ils admirent, tout ébahis, les éclats de sa magnificence ; alléchés par cette lueur, ils s’approchent sans s’apercevoir qu’ils se jettent dans une flamme qui ne peut manquer de les dévorer. » Le tyran leur permet, en effet, de donner libre cours à leur cruauté, mus par leur « avidité », oublieux de tout scrupule moral, afin « d’avoir part au butin ». La Boétie les compare ainsi à des « moutons », aveuglés par celui qui deviendra pourtant leur « boucher » en les éliminant dès qu’ils lui déplairont.

Défendre la liberté

Une valeur inaliénable

La Boétie a donc longuement étudié le renoncement des peuples à la liberté. Cependant, en poursuivant son observation des faits historiques, il lui oppose une hypothèse. Inscrite dans la nature humaine, la liberté peut être ranimée, trouver des êtres prêts à la défendre, voire à la reconquérir : face à la tyrannie, « ils se trouvent presque aussi nombreux, ceux auxquels la tyrannie profite, que ceux auxquels elle plairait » De l’hypothèse, il passe ensuite à un constat à l’aide d’une comparaison à Ulysse, ayant gardé vivant en lui pendant ses dix ans d’errance le souvenir de son île d’Ithaque : « Il s’en trouve toujours certains, mieux nés que les autres, qui sentent le poids du joug et ne peuvent se retenir de le secouer, qui ne s’apprivoisent jamais à la sujétion et qui, comme Ulysse cherchait par terre et par mer à revoir la fumée de sa maison, n’ont garde d’oublier leurs droits naturels, leurs origines, leur état premier, et s’empressent de les revendiquer en toute occasion. » Il va alors analyser d’abord les raisons de cette résistance, avant d’envisager les voies qui pourraient la faire renaître.

La résistance

Pour justifier cette affirmation, il emprunte à nouveau à l’antiquité des exemples pour mettre en valeur ceux qui ont entrepris de résister à la tyrannie, depuis le romain Caton d’Utique face à Sylla jusqu’à la longue énumération : « Harmodius, Aristogiton, Thrasybule, Brutus l’Ancien, Valerius et Dion, qui conçurent un projet si vertueux, l’exécutèrent avec bonheur. » Il termine par un éloge du courage de certains de ces résistants qui sont allés jusqu’à la mort :

« Brutus le jeune et Cassius réussirent à briser la servitude ; ils périrent lorsqu’ils tentèrent de ramener la liberté, non pas misérablement — car qui oserait trouver rien de misérable ni dans leur vie ni dans leur mort ? – mais au grand dommage, pour le malheur perpétuel et pour la ruine entière de la république, laquelle, ce me semble, fut enterrée avec eux. »

Vincenzo Camuccini, La Mort de César, 1804-1805. Huile sur toile, 112 x 195. Galerie nationale d’art moderne et contemporain, Rome

La Boétie ne masque donc pas les difficultés de la résistance et les risques courus par ceux qui l’entreprennent. Mais il célèbre les valeurs qui les guident, jusqu’au sacrifice de soi : ils « ont toujours devant les yeux le bonheur de leur vie passée et l’attente d’un bien-être égal pour l’avenir. Ils pensent moins à ce qu’ils endurent le temps d’une bataille qu’à ce qu’ils endureraient, vaincus, eux, leurs enfants et toute leur postérité. »

Les voies de la reconquête

La volonté de liberté

Toute la question est donc de savoir comment dépasser les risques d’une résistance au tyran pour inciter les peuples asservis à retrouver leur liberté. Dès le début du discours, La Boétie insiste sur la possibilité de cette reconquête, présentée à plusieurs reprises comme facile : « il n’est besoin que d’un simple vouloir », « le ferme vouloir garantit presque toujours le succès », « Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres. » Tout se passe alors comme si c’était la liberté elle-même qui faisait peur, plus que le tyran : « La liberté, les hommes la dédaignent uniquement, semble-t-il, parce que s’ils la désiraient, ils l’auraient. » Finalement, ne suggère-t-il pas ainsi que la servitude offre un certain confort ? N’évite-t-elle pas d’exercer son libre-arbitre, donc une forme de confort offerte par la mise sous tutelle ?

C’est donc pour renforcer cette volonté de reconquête que toute une première partie du Discours souligne à quel point la liberté est un « bien précieux », « qu’on devrait racheter au prix du sang », et le mérite ainsi conquis par ceux qui résistent dont il cite les cas les plus illustres, tels « Harmodius, Aristogiton, Thrasybule, Brutus l’Ancien, Valerius et Dion », qui ont réussi, mais même « Brutus le jeune et Cassius » malgré leur mort, car c’est elle qui fait leur honneur : « ils périrent lorsqu’ils tentèrent de ramener la liberté, non pas misérablement — car qui oserait trouver rien de misérable ni dans leur vie ni dans leur mort ? »

Harmodius et Aristogeiton, les « tyrannicides », copie romaine, IIème siècle av. J.-C. d’une statue de Kritios et Nésiotès, 477-476. Musée archéologique national de Naples

Eclairer le peuple

Mais en étudiant la façon dont le tyran se maintient au pouvoir, La Boétie a invoqué la force de l’habitude : « Si bon que soit le naturel, il se perd s’il n’est entretenu, et l’habitude nous forme toujours à sa manière, en dépit de la nature. » Cette accoutumance est donc un obstacle à la reconquête, d’où le rôle que s’attribue l’auteur : éclairer le peuple en lui rappelant son état antérieur, le temps où il était libre. Il fait ainsi l’éloge de ceux qui s’en souviennent, et ont donc pu entreprendre de résister :

Il s’en trouve toujours certains, mieux nés que les autres, qui sentent le poids du joug et ne peuvent se retenir de le secouer, qui ne s’apprivoisent jamais à la sujétion et qui, comme Ulysse cherchait par terre et par mer à revoir la fumée de sa maison, n’ont garde d’oublier leurs droits naturels, leurs origines, leur état premier, et s’empressent de les revendiquer en toute occasion. Ceux-là, ayant l’entendement net et l’esprit clairvoyant, ne se contentent pas, comme les ignorants, de voir ce qui est à leurs pieds sans regarder ni derrière ni devant. Ils se remémorent les choses passées pour juger le présent et prévoir l’avenir. Ce sont eux qui, ayant d’eux-mêmes la tête bien faite, l’ont encore affinée par l’étude et le savoir. Ceux-là, quand la liberté serait entièrement perdue et bannie de ce monde, l’imaginent et la sentent en leur esprit, et la savourent. Et la servitude les dégoûte, pour si bien qu’on l’accoutre.

Cet éloge du savoir, caractéristique de l’humanisme, parcourt le Discoursde La Boétie, et explique son étude détaillée de toutes les « tromperies » mises en œuvre par le tyran et son développement sur ses « complices » dont il souligne les risques subis.

Finalement, la clé est le combat contre l’ignorance, « Tout ce que j’ai dit jusqu’ici des moyens employés par les tyrans pour asservir n’est exercé que sur le petit peuple ignorant », et c’est bien là l’objectif des humanistes dont La Boétie donne l’exemple, ce qui guide sa double injonction dans sa conclusion : « Apprenons donc ; apprenons à bien faire. »

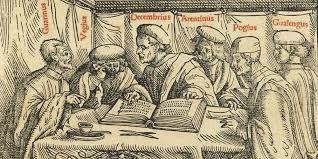

Decembrio, De l’élégance de la culture, 1447-1463 : frontispice de la 1ère édition, 1540. BnF

Pour conclure

En utilisant les exemples historiques de l’antiquité, La Boétie observe avec lucidité la situation politique de son époque : un pouvoir absolu, jusqu’à la tyrannie, qu’il accuse mais à laquelle, finalement, le peuple se soumet assez aisément. La tentation est grande alors de faire preuve d’une résignation qui rappelle la philosophie des stoïciens.

Mais ce n’est là qu’un bref mouvement, car son œuvre s’emploie à inciter les lecteurs à résister à toute « tyrannie », c’est-à-dire au pouvoir absolu. Il fonde, certes, encore son argumentation sur la nature même de l’homme tel que Dieu l’a créé. Mais son plaidoyer annonce déjà l’idéal des « Lumières », illustré par la devise républicaine de 1789, « Liberté, égalité, fraternité », ce qui explique que le Discours de la servitude volontaire ait été réédité à cette époque.

Telle est pourtant la faiblesse des hommes : contraints à l’obéissance, obligés de temporiser, ils ne peuvent pas être toujours les plus forts. Si donc une nation, contrainte par la force des armes, est soumise au pouvoir d’un seul — comme la cité d’Athènes le fut à la domination des trente tyrans —, il ne faut pas s’étonner qu’elle serve, mais bien le déplorer. Ou plutôt, ne s’en étonner ni ne s’en plaindre, mais supporter le malheur avec patience, et se réserver pour un avenir meilleur.