Pour analyser la « servitude », La Boétie propose une image critique de ceux qu’il nomme « tyrans », en en donnant de nombreux exemples emblématiques pour concrétiser sa dénonciation. Après avoir étudié la façon dont ils accèdent au pouvoir, il en brosse ainsi un portrait sévère, avant de mettre en évidence les « outils » dont ils se servent pour asseoir et maintenir leur pouvoir sur le peuple réduit en esclavage.

Les tyrans

Naissance d’un tyran

Avant de faire un portrait général du tyran, La Boétie distingue trois modes d’accès au pouvoir : « Il y a trois sortes de tyrans. Les uns règnent par l’élection du peuple, les autres par la force des armes, les derniers par succession de race. »

- Pour ceux qui ont conquis leur pouvoir « par le droit de la guerre », il est tout naturel qu’ils usent de leur force pour rendre esclaves les peuples conquis.

- De même, pour ceux qui héritent de leur pouvoir, comme c’est le cas de nombreux monarques sous la Renaissance, il est aussi tout naturel qu’ils continuent à se comporter comme ceux auxquels ils succèdent : « ils usent du royaume comme de leur héritage. »

- Il s’interroge alors sur la troisième catégorie, « celui qui tient son pouvoir du peuple » : en toute logique, ne devrait-il pas adopter un meilleur comportement envers ce peuple qui l’a choisi ? Mais il n’en est rien. Son pouvoir, il l’impose avec plus de violence encore par crainte d’être renversé : « ils surpassent en toutes sortes de vices, et même en cruautés, tous les autres tyrans. »

Trois comparaisons successives qualifient le peuple, animalisé par une même « servitude » : « Ceux qui sont élus par le peuple le traitent comme un taureau à dompter, les conquérants comme leur proie, les successeurs comme un troupeau d’esclaves qui leur appartient par nature. »

Le rôle des exemples

La rhétorique traditionnelle accorde un double rôle essentiel à l’exemple dans une argumentation, comme l’explique Robert Estienne (1503-1559). Il est « ce qu’on récite pour prouver ce qu’on a dit », une façon donc de permettre au lecteur de concrétiser la pensée philosophique, mais aussi la « chose qu’on nous propose pour éviter ou suivre », un modèle ou un repoussoir.

Ainsi, les exemples sont nombreux dans le Discours de La Boétie qui, en humaniste de la Renaissance, nourri des textes antiques, les emprunte en priorité aux historiens, tels les Grecs Hérodote, Xénophon et Plutarque, ou les Romains, comme Salluste, Thucydide ou Suétone.

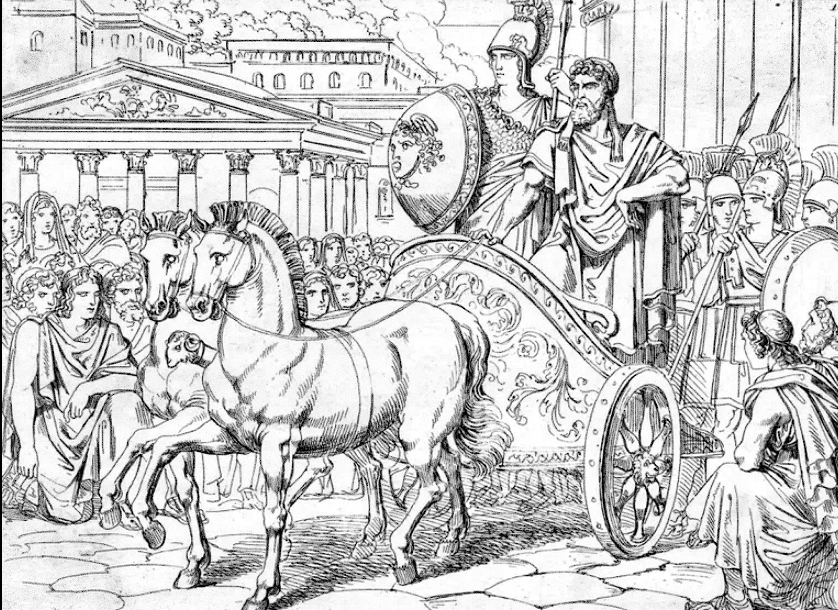

Il mentionne donc non seulement les tyrans qui ont soumis la Grèce, par exemple Alexandre, ou Pisistrate, le plus connu des « Trente tyrans » d’Athènes au pouvoir de 561 à 527 av. J.-C., mais aussi ceux qui ont régné sur la colonie grecque de Syracuse, Denys l’Ancien ou Hiéron II.

M.A. Barth, Le retour de Pisistrate à Athènes, d’après la description d’Hérodote, illustration de 1838

S’il évoque aussi ceux qui ont asservi des pays plus éloignés, l’Assyrie ou l’Égypte, ou le peuple des Mèdes, il accorde une place plus importante au monde romain, depuis Sylla jusqu’à l’empereur Vespasien, en s’attachant plus longuement à ceux qui sont restés les symboles mêmes de la cruauté, Néron, Claude et Caligula menaçant sa quatrième épouse Caesonia Milonia : « On connaît assez le mot de celui-là qui, voyant découverte la gorge de sa femme, de celle qu’il aimait le plus, sans laquelle il semblait qu’il ne pût vivre, lui adressa ce joli compliment : ‘‘ Ce beau cou sera coupé tout à l’heure, si je l’ordonne.’’ »

Il est particulièrement sévère envers ces trois empereurs romains, notamment dans son portrait de Néron : « Je ne vois personne aujourd’hui qui, entendant parler de Néron, ne tremble au seul nom de ce vilain monstre, de cette sale peste du monde », en évoquant ensuite « la mort, aussi dégoûtante que sa vie, de ce boutefeu, de ce bourreau, de cette bête sauvage ».

Démontrant que les tyrans exterminent même leurs proches, il rappelle également comment Néron « empoisonna lui-même » son épouse Poppée ou tua sa mère, Agrippine : « son fils, son nourrisson, celui-là qu’elle avait fait empereur de sa propre main, lui ôta la vie après l’avoir souvent maltraitée ». Il en va de même pour l’empereur Claude : « Qui fut jamais plus coiffé d’une femme que lui de Messaline ? Il la livra pourtant au bourreau. »

Pietro Negri, Néron devant le cadavre d’Agrippine, 1675-1679. Huile sur toile. Musée Calvet, Avignon.

Tous les exemples relatés, particulièrement évocateurs, soutiennent donc la dénonciation des abus et des horreurs de la tyrannie, que l’auteur s’emploie à mettre en lumière alors même que les peuples ont souvent idolâtré ces puissants : « gouvernés par des tyrans, les Athéniens n’étaient supérieurs à la guerre à aucun des peuples qui habitaient autour d’eux ; affranchis des tyrans, ils passèrent de beaucoup au premier rang ».

Un portrait critique

Le discours s’ouvre sur une affirmation du pouvoir absolu du tyran : « c’est un malheur extrême que d’être assujetti à un maître dont on ne peut jamais être assuré de la bonté, et qui a toujours le pouvoir d’être méchant quand il le voudra. » Dans cette perspective pessimiste, deux caractéristiques émergent, tant dans les portraits qui dénoncent la cruauté des tyrans que dans les réflexions développées par l’auteur.

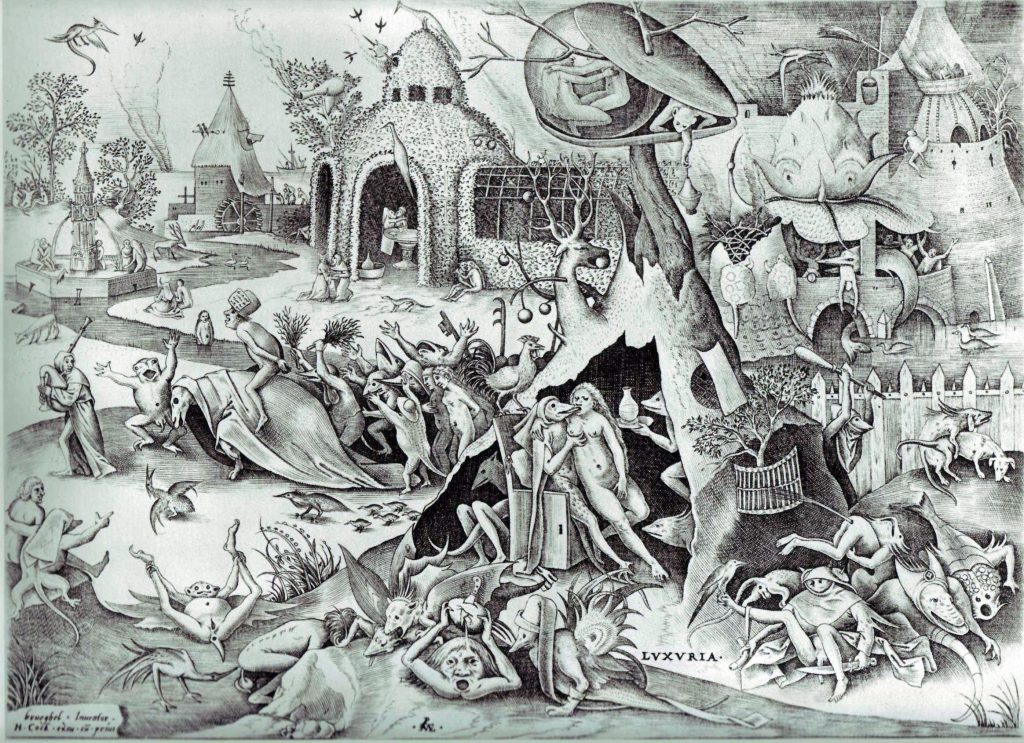

L’immoralité

Fondamentalement, le tyran se distingue par son absence de toute morale. Et le premier signe en est la « luxure », la recherche sans limites des plaisirs sexuels, péché capital dans la religion catholique. Ce comportement est dénoncé avec force par l’emploi de verbes péjoratifs qui suggèrent des pratiques dépravées : le tyran a l’habitude de « se mignarder dans les délices et [de] se vautrer dans les sales plaisirs ».

Les hommes qui le servent sont eux aussi touchés par cette dénonciation, qualifiés de « maquereaux de ses voluptés ». Selon de La Boétie, Le tyran ne recule devant aucune transgression de la morale, pratique tous les « vices », et n’hésite pas même devant le crime…

Pieter Brueghel l’Ancien, Les sept Péchés capitaux : la luxure, 1558. Gravure, 22,4 x 29,4

Les abus

Dans ces conditions, le tyran se livre à de nombreux abus pour exploiter son peuple asservi, ce que souligne la tonalité pathétique des questions rhétoriques, avec des termes et un rythme insistants :

Mais, ô grand Dieu, qu’est donc cela ? Comment appellerons-nous ce malheur ? Quel est ce vice, ce vice horrible, de voir un nombre infini d’hommes, non seulement obéir, mais servir, non pas être gouvernés, mais être tyrannisés, n’ayant ni biens, ni parents, ni enfants, ni leur vie même qui soient à eux ?

L’énumération exclamative de ses injustices accentue ensuite la critique : « De les voir souffrir les rapines, les paillardises, les cruautés, non d’une armée, non d’un camp barbare contre lesquels chacun devrait défendre son sang et sa vie, mais d’un seul ! »

L’exemple de Sylla montre que le palais devient le lieu de tous les crimes, où « on emprisonnait les uns, on condamnait les autres : l’un était banni, l’autre étranglé », comparé à une « caverne de tyrannie » comme pour marquer le retour aux temps obscurs de la préhistoire. Rien n’arrête donc les tyrans, dépourvus même de toute gratitude envers ceux qui les servent, qui « ont fini par être écrasés » par un maître.

Les « outils » de la tyrannie

Bien sûr, le tyran s’impose par la force, mais, comme le montraient déjà les conseils donnés par Machiavel au « prince », les armes et les meurtres ne suffisent pas à asseoir son pouvoir : la première nécessité est, en réalité, d’« abêtir » le peuple puis de se trouver des « complices ».

La censure

La Boétie passe très rapidement sur un point essentiel. Dans tout peuple, il existe des hommes éclairés « ayant l’entendement clair et l’esprit clairvoyant » : par « l’étude et le savoir », ils portent en leur mémoire la « liberté » et représentent donc un danger pour le tyran. D’où sa volonté d’empêcher l’accès à la connaissance, illustrée par un exemple plus lointain que ce qui se passe alors dans le royaume de France, celui du « grand Turc » : il « s’est bien aperçu que les livres et la pensée donnent plus que toute autre chose aux hommes le sentiment de leur dignité et la haine de la tyrannie. Je comprends que, dans son pays, il n’a guère de savants, ni n’en demande. »

Le tyran se méfie donc des intellectuels, et s’emploie à leur ôter tout pouvoir, « leur enlèvent toute liberté de faire, de parler et presque de penser », en les isolant, voire en les éliminant comme Néron l’a fait pour Sénèque qui l’incitait à la vertu.

Mais en France même, la censure a sévi sous François Ier suite à l’affaire dite des « placards » en octobre 1534 : outre les « hérétiques » brûlés, le Parlement de Paris crée, sur ordre royal, la « chambre ardente » une commission de douze personnes qui a pour charge de poursuivre les livres séditieux, et l’ordonnance de Montpellier, édit signé le 28 décembre 1537, met sous contrôle l’imprimerie, obligé à un « dépôt légal » avant toute parution, enfin ferme les librairies, obligées de subir un contrôle.

L’ordonnance de Montpellier signée par François Ier : illustration

La tromperie

« Panem et circenses »

Mais le tyran doit aussi savoir utiliser les vices de son peuple pour mieux le manipuler. La Boétie reprend ainsi la formule latin employée par le poète Juvénal dans ses satires, « panem et circenses« .

Le tyran s’assure de l’approbation de ses sujets en flattant leur goût du « vain plaisir » comme le souligne la longue énumération : « Le théâtre, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. »

Il développe aussi longuement une seconde stratégie, user de leur avidité « en gorgeant comme il le fallait cette canaille qui se laisse aller plus qu’à toute autre chose au plaisir de la bouche ».

La Boétie démythifie toute l’ambiguïté de ce procédé qui abuse le peuple, reconnaissant au tyran de sa « largesse » alors qu’il le régale avec l’argent volé à celui qui se trouve « le lendemain, contraint d’abandonner ses biens à l’avidité, ses enfants à la luxure, son sang même à la cruauté de ces empereurs magnifiques ». Mais, aveuglé ainsi, non seulement le peuple ne se révolte pas, mais même il pleure la mort d’un maître tel que le fut Néron.

Le culte de la personnalité

Ce peuple ignorant, il est essentiel, pour le maintenir en esclavage, de l’impressionner en mettant en valeur la grandeur d’un maître présenté comme « saint et sacré ». La dénonciation procède alors en trois temps :

- Il commence par les stratégies propres à inverser la réalité pour imposer au peuple une confiance dans le pouvoir, soit par un titre, par exemple quand un tyran se nomme « tribun du peuple » pour se prétendre son protecteur, soit par une éloquence séductrice mais mensongère.

- Une deuxième stratégie est totalement opposée, mais vise aussi à amplifier la crainte du peuple : le tyran se montre « en public le plus rarement possible », éloignement qui indique sa supériorité en empêchant de voir en lui un homme ordinaire.

- Enfin, La Boétie énumère tous les moyens qui lui prêtent un pouvoir divin, en jouant sur les croyances superstitieuses des peuples. Il emprunte d’abord ses exemples aux temps antiques : « Ils crurent fermement que l’orteil de Pyrrhus, roi d’Épire, faisait des miracles et guérissait les malades de la rate. Ils enjolivèrent encore ce conte en disant que, lorsqu’on eut brûlé le cadavre de ce roi, l’orteil se retrouva dans les cendres épargné du feu, intact. Le peuple a toujours ainsi fabriqué lui-même les mensonges, pour y ajouter ensuite une foi stupide. » Mais comment ne pas penser ici au pouvoir accordé au roi de France de guérir les écrouelles par simple contact ? De même, l’extrait de Virgile à propos de Salmonée, « Insensé qui, du ciel prétendu souverain / Par le bruit de son char et de son pont d’airain / Du tonnerre imitait le bruit inimitable ! / Mais Jupiter lança le foudre véritable / Et renversa, couvert d’un tourbillon de feu / Le char et les coursiers et la foudre et le Dieu », sonne comme un avertissement du châtiment promis à celui qui veut s’égaler à un être divin… Rappelons que le roi de France est dit « de droit divin ». Ce n’est qu’à la fin qu’il en arrive à « nos tyrans de France » se servant aussi de la religion pour asseoir leur pouvoir : « épargné du feu, intact. Le peuple a toujours ainsi fabriqué lui-même les mensonges ».

Toutes choses que, pour ma part et quoi qu’il en soit, je ne veux pas croire n’être que des balivernes, puisque nos ancêtres les croyaient et que de notre temps nous n’avons eu aucune occasion de les soupçonner telles. Car nous avons eu quelques rois si bons à la paix, si vaillants à la guerre que, bien qu’ils fussent nés rois, il semble que la nature ne les ait pas faits comme les autres et que le dieu tout-puissant les ait choisis avant leur naissance pour leur confier le gouvernement et la garde de ce royaume.

Mais, en ces temps où il est dangereux de critiquer la foi catholique, La Boétie se montre particulièrement prudent, en maintenant soigneusement le respect dû à la religion et au roi.

Mais il ne renonce par pour autant à sa critique, qu’il reformule mais en s’abritant derrière la poésie, celle des auteurs de la Pléiade, qui, avant lui, a formulé de telles dénonciations : « Je lui ferais, dis-je, grand tort en lui ravissant ces jolis contes du roi Clovis, dans lesquels s’égaiera si plaisamment, si aisément, la verve de notre Ronsard, dans sa Franciade. Je saisis sa portée ». Ainsi, il reformule son reproche à travers la question rhétorique par laquelle il conclut : « n’est-il pas clair que les tyrans, pour s’affermir, se sont efforcés d’habituer le peuple, non seulement à l’obéissance et à la servitude mais encore à leur dévotion ? »

Le tyran et ses serviteurs

La dernière partie du discours est consacrée à ceux qui se mettent au service du tyran, ce qui permet à La Boétie de compléter sa critique en insistant sur la façon dont ils sont traités par leur maître.

Les complices de la tyrannie

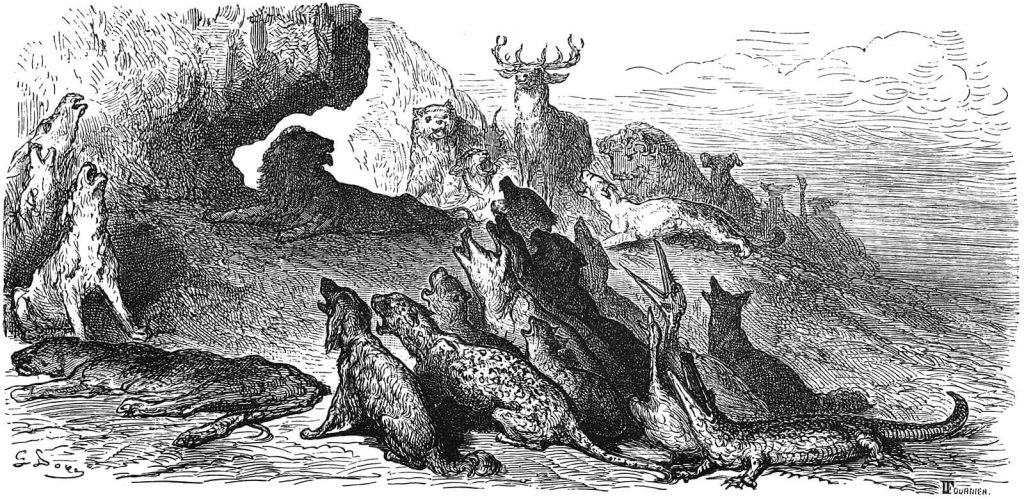

Pour illustrer l’adjectif du titre, « servitude volontaire », La Boétie insiste sur ceux qui soutiennent son pouvoir, d’abord peu nombreux : « cinq ou six ont eu l’oreille du tyran et s’en sont approchés d’eux-mêmes, ou bien ils ont été appelés par lui pour être les complices de ses cruautés, les compagnons de ses plaisirs, les maquereaux de ses voluptés et les bénéficiaires de ses rapines. » Mais, à leur suite, se construit une « chaîne ininterrompue qui les soude et les attache à lui », et leur nombre s’accroît. Il brosse un portrait sévère de ces hommes, qualifiés de « la lie du royaume » dont il fait des sortes de doubles du tyran : « possédés d’une ambition ardente et d’une avidité notable [ils] se groupent autour de lui et le soutiennent pour avoir part au butin et pour être, sous le grand tyran, autant de petits tyranneaux. »

Leur servitude

Mais ces serviteurs sont, en réalité, des esclaves du tyran, situation encore pire que celle du peuple car c’est une aliénation de leur âme même :

Il ne faut pas seulement qu’ils fassent ce qu’il ordonne, mais aussi qu’ils pensent ce qu’il veut et souvent même, pour le satisfaire, qu’ils préviennent ses propres désirs. Ce n’est pas le tout de lui obéir, il faut encore lu complaire ; il faut qu’ils se rompent, se tourmentent, se tuent à traiter ses affaires, et puisqu’ils ne se plaisent qu’à son plaisir, qu’ils sacrifient leur goût au sien, qu’ils forcent leur tempérament et dépouillent leur naturel. Il faut qu’ils soient attentifs à ses paroles, à sa voix, à ses regards, à ses gestes : que leurs yeux, leurs pieds, leurs mains soient continuellement occupés à épier ses volontés et à deviner ses pensées.

Avec François Ier, à l’image des cours princières italiennes, la Cour royale s’organise, avec tout un cérémonial, dirigé par un « maître de cérémonies » pour régler les solennités, ceux propres à la vie du roi ou aux événements politiques, et cela s’amplifie encore à l’époque de La Boétie, sous Henri II.

Entrée triomphale d’Henri II à Rouen le 1er octobre 1550. Bibliothèque municipale de Rouen

Ainsi se crée un peuple de courtisans, qui annonce celui que dépeindra La Fontaine dans « Les obsèques de la lionne », dans le livre VIII de ses Fables, paru en 1678.

Le pire est que cette servitude ne leur garantit aucune reconnaissance du tyran : « Ces favoris devraient moins se souvenir de ceux qui ont gagné beaucoup auprès des tyrans que de ceux qui, s’étant gorgés quelque temps, y ont perdu peu après les biens et la vie. »

Je définis la cour un pays où les gens

Tristes, gais, prêts à tout, à tout indifférents,

Sont ce qu’il plaît au Prince, ou s’ils ne peuvent l’être,

Tâchent au moins de le paraître,

Peuple caméléon, peuple singe du maître ;

On dirait qu’un esprit anime mille corps ;

Ainsi, la cruauté dont ils ont fait preuve pour soutenir le tyran se retourne contre eux : « il en est peu ou presque pas qui n’aient éprouvé eux-mêmes la cruauté du tyran, qu’ils avaient auparavant attisée contre d’autres. Souvent enrichis à l’ombre de sa faveur des dépouilles d’autrui, ils l’ont à la fin enrichi eux-mêmes de leur propre dépouille. »

Pour conclure

La dénonciation de La Boétie s’appuie sur de multiples figures de « tyrans », la plupart empruntées à l’antiquité, mais en lesquels le lecteur peut reconnaître des allusions à la nature du pouvoir royal sous la Renaissance. Il en dresse un portrait sévère, tant sur le plan moral que pour sa gouvernance, qui écrase le peuple, par la force mais aussi par toutes les formes de manipulation mises en œuvre. D’où la conclusion qui souligne comment la tyrannie, par sa nature même, interdit toute confiance, même chez ceux qui en ont été les plus fidèles serviteurs : « Mais les favoris d’un tyran ne peuvent jamais compter sur lui parce qu’ils lui ont eux-mêmes appris qu’il peut tout, qu’aucun droit ni devoir ne l’oblige, qu’il est habitué à n’avoir pour raison que sa volonté, qu’il n’a pas d’égal et qu’il est le maître de tous. »