Le contexte du Discours: la Renaissance

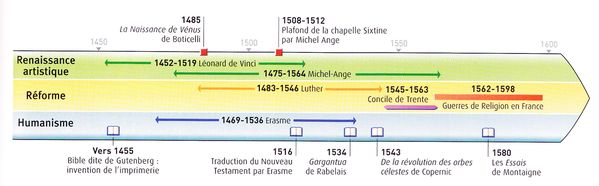

La Renaissance par Magali VAN KELSTTous ces évènements, politiques, confessionnels, militaires, ainsi que les avancées technologiques de l’imprimerie, constituent évidemment autant de facteurs déterminants dans la production littéraire et philosophique du XVI° siècle – et dans sa diffusion.

De nouvelles connaissances

Le mot « savoir » est sans doute celui qui illustre le mieux la Renaissance.

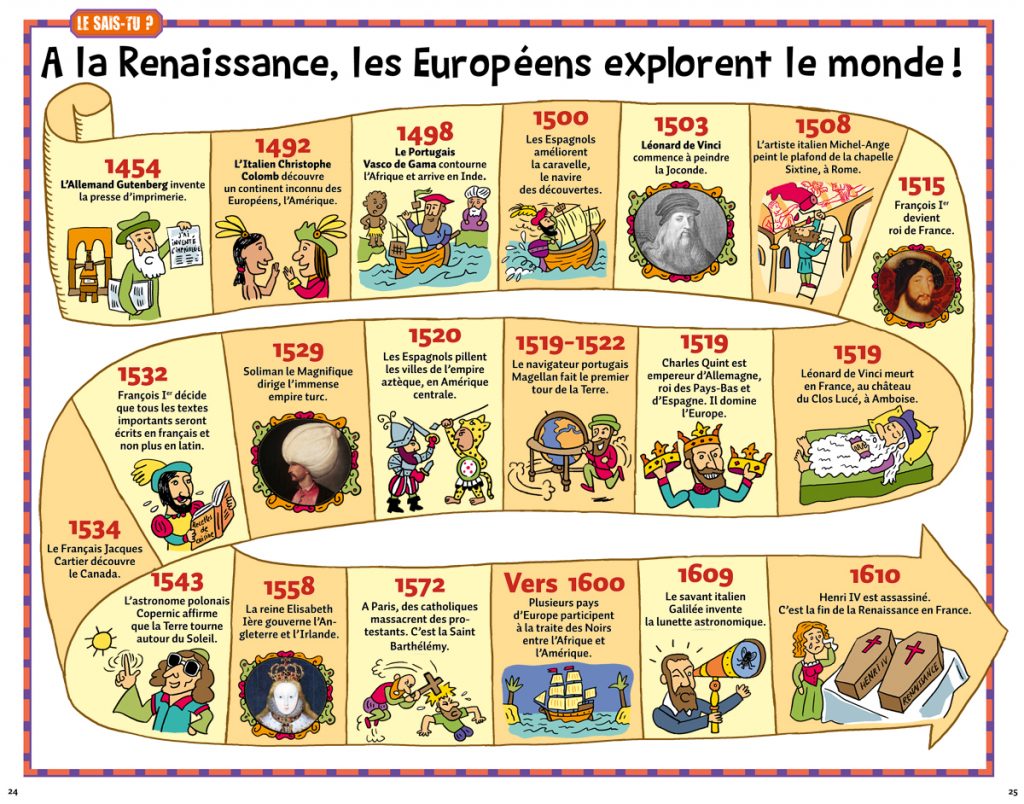

Les voyages de découvertes, accomplis grâce aux progrès des instruments de navigation et des navires, élargissent les limites du monde. En faisant le tour de la terre, entre 1519 et 1522, Magellan donne raison à Copernic et Galilée qui avaient affirmé qu’elle était ronde et tournait autour du soleil.

Ces découvertes donnent lieu à des conquêtes meurtrières, mais qui enrichissent l’Europe. La comparaison entre le comportement des Européens et celui des peuples dits « sauvages » conduit également à un nouveau questionnement sur la nature de l’homme dit « civilisé » et sur ses particularités.

L’invention des caractères d’imprimerie mobiles vers 1450 par Gutenberg, en Allemagne, permet une large diffusion des livres, notamment ceux des anciens, en grec et en latin, avec de nombreuses traductions. L’enseignement de ces deux langues se développe, pour revenir à l’authenticité du texte, et les ateliers d’imprimerie se multiplient. Les plus célèbres, par exemple ceux d’Alde Manuce en Italie, de Froben en Allemagne, sont des lieux d’échange et de réflexion pour les « humanistes », ainsi nommés en raison de l’intérêt supérieur qu’ils portent aux « lettres humaines », profanes, par rapport aux « lettres divines ».

Aucun domaine n’échappe à cette soif de savoir : on dissèque les corps pour mieux connaître l’anatomie, les pouvoirs politiques sont étudiés, tout comme la Bible.

Un siècle dominé par le courant humaniste

L’humanisme par Magali VAN KELSTIl importe de souligner que, si l’humanisme est bel et bien le courant auquel sont rattachés majoritairement les auteurs de l’époque, il peut toutefois être compris dans plusieurs sens.

Les modèles antiques

Dans son acception la plus restreinte, l’humanisme se distingue par la primauté des sources antiques, grecques et romaines, dans les textes. Les citations des textes anciens et les références à l’Antiquité sont alors légion dans les écrits du XVI° siècle et sont envisagées comme les fondements du savoir et de la pensée. L’humaniste est alors celui qui a fait ses « humanités», et qui a donc étudié les langues, la philosophie et la littérature.

La dignité de l’homme

Néanmoins, le terme d’« humaniste » recouvre également une signification plus large et désigne celui qui cultive ses qualités humaines en se consacrant à ce qui, précisément, caractérise l’humanité – l’histoire, la littérature, les langues, le savoir.

Pour les humanistes, pour reprendre la qualification qui leur est attribuée au XIXème siècle, l’homme est placé au centre de tout : il lui appartient de pousser au plus haut degré possible ses capacités physiques, artistiques, intellectuelles, d’où l’importance prise par l’éducation au XVI° siècle.

Léonard de Vinci, L’Homme de Vitruve, dessin à la plume, vers 1492, Galleria dell’ Accademia, Venise

De nombreux écrivains en font un thème essentiel de leur réflexion, tels Rabelais, Montaigne… ou Jean Pic de la Mirandole dans son Discours sur la dignité de l’homme, écrit en 1486 et publié en 1504 : il souhaite y expliquer « pourquoi l’homme est le mieux loti des êtres animés, digne par conséquent de toute admiration, et quelle est en fin de compte cette noble condition qui lui est échue dans l’ordre de l’univers. »

Au premier plan de l’humanisme figure alors le questionnement philosophique sur la nature de l’homme et sa place dans sa société et dans l’univers. Le but ultime est de mieux se connaître, de mesurer la valeur réelle de tout homme, indépendamment de son statut social ou de son origine ethnique : le « sauvage » n’est pas forcément inférieur au « civilisé »…

L’éducation, un enjeu crucial

Cette tendance littéraire et érudite généralisée au XVI° siècle explique en partie l’importance accordée par les auteurs de l’époque aux traités d’éducation. En effet, ceux-ci se multiplient tout au long du XVI° siècle et les plus célèbres d’entre eux tentent de rompre avec les méthodes d’enseignement du Moyen Âge, jugées surannées. C’est le cas notamment de l’ouvrage du célèbre pédagogue espagnol Juan Luis Vives, le De disciplinis, paru en 1531. Du côté des auteurs français, on peut mentionner Guillaume Budé qui fait paraître son Étude des lettres. Principes pour sa juste et bonne institution en 1533. Par ailleurs, cet intérêt pour l’éducation est sensible par-delà le seul genre du traité pédagogique, puisqu’on en perçoit le poids dans les œuvres de Rabelais, Pantagruel et Gargantua, respectivement parues en 1532 et 1534. Outre les passages de ses ouvrages dans lesquels Rabelais aborde frontalement les questions pédagogiques, on peut également avancer l’idée que l’entièreté des romans est vouée à éduquer les lecteurs étant donné la portée philosophique du propos, si bien servie par l’humour caractéristique de l’auteur.

Une période fertile pour la poésie

Par ailleurs, le XVI° siècle représente une période d’émulation en matière de poésie : grâce à l’imprimerie, il est beaucoup plus aisé pour les lettrés de compulser des ouvrages venus de toute l’Europe, et la poésie italienne se pose alors en parangon littéraire depuis le XIV° siècle, avec ceux que l’on appelle les « Trois Couronnes » : Dante, Pétrarque et Boccace.

Au XVI° siècle, les poètes français cherchent à rivaliser avec leurs voisins transalpins, et à imposer le français comme langue littéraire, concurrente du latin et de l’italien. C’est le rôle qu’entend jouer la célèbre Pléiade, composée notamment de Pierre de Ronsard, de Jean-Antoine de Baïf et de Joachim du Bellay. On doit à ce dernier La Défense et illustration de la langue française (1549), traité qui fait valoir les idées de la Pléiade. La démarche du groupe de poètes est par ailleurs soutenue par le pouvoir royal, qui comprend bien les enjeux de leur stratégie puisqu’il en va du rayonnement culturel de la France, et donc de son influence en Europe. La Boétie ne manque pas de relever les tenants et les aboutissants de ce programme, à la fois littéraire et politique, puisque dans le Discours de la servitude volontaire, il mentionne les poètes de la Pléiade tout en se faisant le défenseur de la Franciade de Ronsard, alors à l’état de projet commandé par Henri II, épopée à la gloire de l’histoire et de la langue françaises. Outre les enjeux politiques – pour ne pas dire nationalistes – de cette stratégie littéraire, La Boétie était sans nul doute sensible à la poésie de son siècle pour sa dimension artistique, étant lui-même poète et traducteur des poètes antiques.